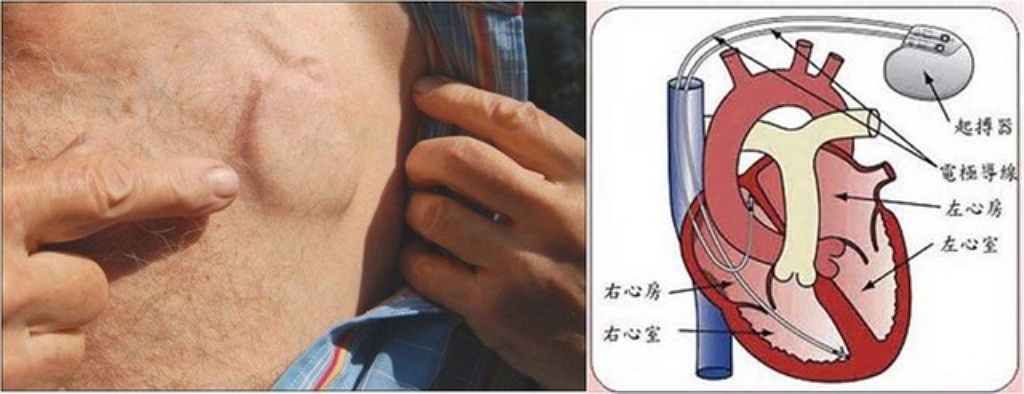

心律調節器已經發明超過五十年,造福許多心搏過緩的患者,並且延長房室傳導阻滯病患的生命。儘管隨著時間演進,電池與導線的科技持續進步,電池的體積已經少於二十毫升,電線的長期妥善率也超過九成,然而仍有不少病患發生相關的併發症。

新型無導線心率調節器問世

短期而言,穿刺血管與電池囊袋相關的併發症總合約為百分之三,長期來說,導線及囊袋相關的併發症約為百分之五。這些嚴重併發症包括囊袋感染,心內膜炎,穿刺造成的血胸氣胸,電線脫位,電線損耗。根據統計,發生這些併發症的病患,死亡率及住院率都大幅提升。此外長期置放導線造成的靜脈阻塞比例超過三成,會影響到病患洗腎,或是植入人工血管或是中央靜脈導管靜脈血管的選擇。學理上,無導線心律調節器可以預防絕大部份的併發症的發生,外觀上沒有皮下的電池,沒有導線的存在,而且不會占用靜脈血管。

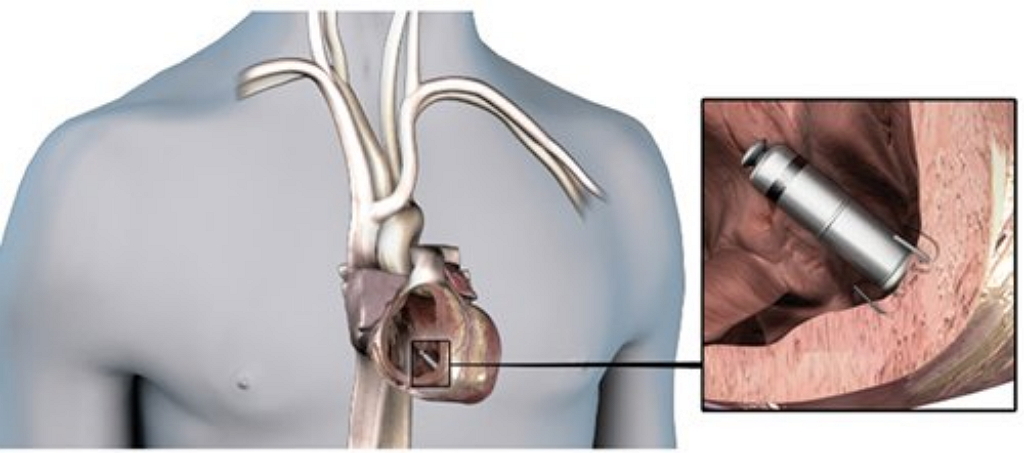

Micra是第一個問世的無導線心律調節器,大小約為0.8cm立方公分,為一半徑3.4mm,高26mm圓柱體,總重量約為兩公克。頭端除了電極之外,有四根鎳鈦記憶合金製成的倒鉤,用於固定於心肌中。尾端為另一電極,以及用於連結放置器的綁線固定結構。賴科技的進步,電池整體體積雖然小,正常情況下仍足以提供心臟十年心跳所需的電量。

臨床試驗證實安全無虞

大型臨床試驗發表於2016年的新英格蘭雜誌,為一前瞻性世界性介入研究,主要測試新型無導線心律調節器安裝的有效性與安全性,並與過去傳統心律調節器的臨床試驗結果作回溯性的比較。該試驗在全球56家醫學中心收錄744名病患,實際進行安裝的病患有725名。整體的成功安裝率為719/725 (99.2%),半年能後仍能保持良好節律器功能(低而穩定的刺激閥值 < 2V at 0.24ms)為96%,與傳統心律調節器做比較,併發症的比例較低。

在六個月的追蹤中,新型心律調節器在七百多人中並未有任何一例發生電池脫位的情形,證明無導線的設計在於避免電極脫位方面有其先天的優勢存在,此外,也沒有任何一例發生感染、氣胸、或血胸這幾項傳統植入心律調節器最擔心的併發症。儘管該研究中新型心律調節器患者的年齡較大,各種共病的比例也明顯較高,然而整體住院天數及併發症卻低於裝置傳統心律調節器,足以證明新型心律調節器的安全性無虞。

在另一個上市後的大型觀察性研究,收錄795名新型心律調節器置放的患者,結果更為安全,併發症機率僅有1.5%,且大部分為股靜脈穿刺相關後遺症相關。心包膜填塞的病患只有一位,同樣沒有感染及氣胸血胸的病例。

裝設快速僅需局部麻醉

裝置新型心律調節器過程全程僅局部麻醉,穿刺時右鼠蹊稍有疼痛感,術後約需平躺兩小時,隔天拆線即可出院返家休養。整體手術時間明顯比傳統節律器縮短,平均約為35分鐘,置放導管進入體內的時間約為23分鐘,而整體X光時間為9分鐘。手術經驗豐富的醫師,可以輕易在半小時之內完成整個心律調節器置放的手術。 台灣近來開始引進該項產品,目前健保局尚未完全給付。

廖英傑醫師自2017年迄今,已成功置放二十例新型無導線節律器,沒有重大後遺症,是中部裝置此型節律器經驗最豐富的醫師。病患多是反覆囊袋感染,或是沒有適當血管通路的病患。

成功案例

其中一位病患陳先生,已經裝置傳統心律調節其長達約二十年的時間,其間經歷更換電池、囊袋感染、電線損耗等併發症,電池也由左胸前轉移到右胸前。雖然所有併發症均處置妥當,但陳先生仍十分擔心將來發生感染的風險。此外陳先生平日日常活動量很大,覺得右胸前的電池對於其日常生活及運動有諸多不便,希望能將傳統的電池換成新型的無導線電池。

醫療團隊當日僅花費三十分鐘便順利完成新型無導線心律調節器的裝置,隔日再移除傳統電池與電線,術後狀態良好,病患於第三日出院。陳先生出院時外觀上已經沒有電池的存在,自述終於擺脫二十年的電池人生,宛如新生。

無導線心律調節器是心律調節器的一大革命,大幅避免了導線及囊袋相關的併發症,病人外觀上也與常人無異,不再有胸口上電池的印記。而臨床上最重要的是應用在曾經發生心律調節器感染、洗腎、或是靜脈阻塞,造成可用的靜脈受限的病患。目前裝置仍需一筆可觀的自費金額,然而在不久的將來,相信這類機器的使用勢必越來越廣泛,甚至成為心律調節器的主流。

(本文作者彰化基督教醫院心臟內科廖英傑醫師)

♦傳統心臟節律器

♦新型無導線心臟節律器,直接植入心臟

♦體積小,植入後無外觀上印記且安全無虞