吃進更健康的~全穀雜糧食物

六大類食物中,榖類根莖食物因為富含澱粉,所以主要作為熱量供應來源。由於現代人生活不再勞務耗能,熱量需求已不高,為了鼓勵民眾選擇營養密度高的食物,政府不斷調整「每日飲食指南」中的穀類根莖食物名稱,從早期梅花圖「五穀根莖類」,至2011年扇形圖「全榖根莖類」,2018年再由國健署修正為「全榖雜糧類」,推出「我的餐盤」食物份量圖像化,且強調每日應有1/3為未精製全榖雜糧主食。以「全榖」取代「五穀」,以及以「雜糧」的名稱取代「根莖」,都是希望鼓勵民眾,選擇全穀雜糧食物,在獲得熱量的同時,也吃入人體必需之維生素、礦物質、膳食纖維等微量營養素,才能達到「營養均衡」的目標。

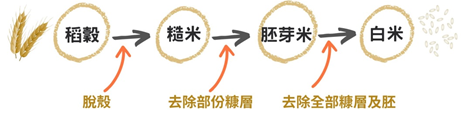

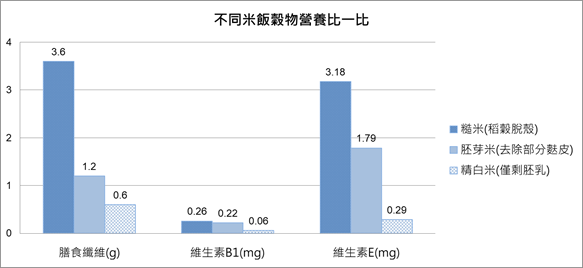

下方為稻穀變成精製白米的加工過程,以一碗飯80公克糙米和等量胚芽米、精製白米相比,三者所提供熱量約290大卡,但若以膳食纖維、維生素B1、維生素E等營養素含量高低排序,分別為糙米>胚芽米>精製白米。精製白米只含大量澱粉,其他營養素含量非常少,可見全榖雜糧食物以「未精製」或「原態」食物做選擇,才能避免加工過程大量流失有益於健康的營養素。

(參考資料來源:食品營養成分資料庫)

每日應有 1/3 為「未精製」全穀雜糧,你做到了嗎?

全榖雜糧食物以營養學分類,可分成下述幾類:

米類:白米、黑米、糙米、小米、胚芽米

根莖薯類:馬鈴薯、番薯、山藥、芋頭、荸薺、蓮藕

雜糧類:玉米、薏仁、蓮子、栗子、菱角、南瓜

麥類:大麥、小麥、蕎麥、麥片

食用其種子且蛋白質含量高的乾豆類:紅豆、綠豆、皇帝豆、鷹嘴豆

根據2017~2020年國民營養健康調查顯示,各年齡層皆有膳食纖維攝取不足現象,且隨者年齡越輕攝取越不足。膳食纖維除了由蔬果獲得,「未精製」或「原態」全榖雜糧也是很重要的來源。運用下述飲食技巧,可以幫助我們將健康的雜糧穀物融入日常飲食,達到每日至少1/3 為「未精製」全穀雜糧的健康飲食唷!

技巧一:泡杯燕麥豆漿或燕麥牛奶再加點堅果或切丁水果,營養更加分

技巧二:將白飯換成糙米飯或各式雜糧飯;餐桌上或自助餐檯上,有根莖薯類食物,別忘了扣除部分飯量後,選用營養密度更佳的根莖薯類

技巧三:烹煮時將全榖雜糧食物入菜、入湯、入飯

「食農教育法」新法上路,加深飲食安全及健康的重要性

食農教育法於111年5月4日公布,目的希望強化民眾認識食物從農場到餐桌的過程、認識飲食均衡與健康,培養選購在地、當季與安全的食材、關注食品衛生與安全等食安議題以確保健康。藉著食農教育法精神,攝取全榖雜糧食物時,選擇台灣在地農產品,並達到每日至少1/3為「未精製」雜糧榖類,就能符合食農教育法強調的「食在地、吃當季、均衡的健康飲食」。

參考文獻:

1.衛生福利部國民健康署。每日飲食指南手冊。臺北市:衛生福利部國民健康署,2018。

2.潘文涵。國民營養健康狀況變遷調查(106-109年)成果報告。臺北市:衛生福利部國民健康署,2020;56-57。

3.衛生福利部食品藥物管理署.食品營養成分資料庫.網站來源:https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178 (2022年10月30日查閱)

4.林如萍。美好生活的實踐:食農教育知能手冊。臺北市:行政院農業委員會,2022。

體系營養暨膳食部營養師 林佳姿