(一)玻璃體

玻璃體位於水晶體的後面,佔整體眼球4/5的體積。其中99%為水份,1%的無機鹽,0.1%的蛋白質和玻尿酸。玻璃體黏稠含水,以膠原纖維構成玻璃體的支架,其上的玻尿酸分子能夠結合吸附絕大部分的水份,因而使玻璃體具有粘性和彈性,並且保持清澈透明的光線介質。玻璃體還可以吸收眼球運動時和受外力衝擊時的震盪力量,對於眼睛內部的組織如水晶體、視網膜可以有支持和減震的保護作用。玻璃體對眼球的生長發育也很重要,在胚胎期和出生後維持眼球的發育,玻璃體也隨著增長,在約十歲時達到最大量。

(二)飛蚊症的形成

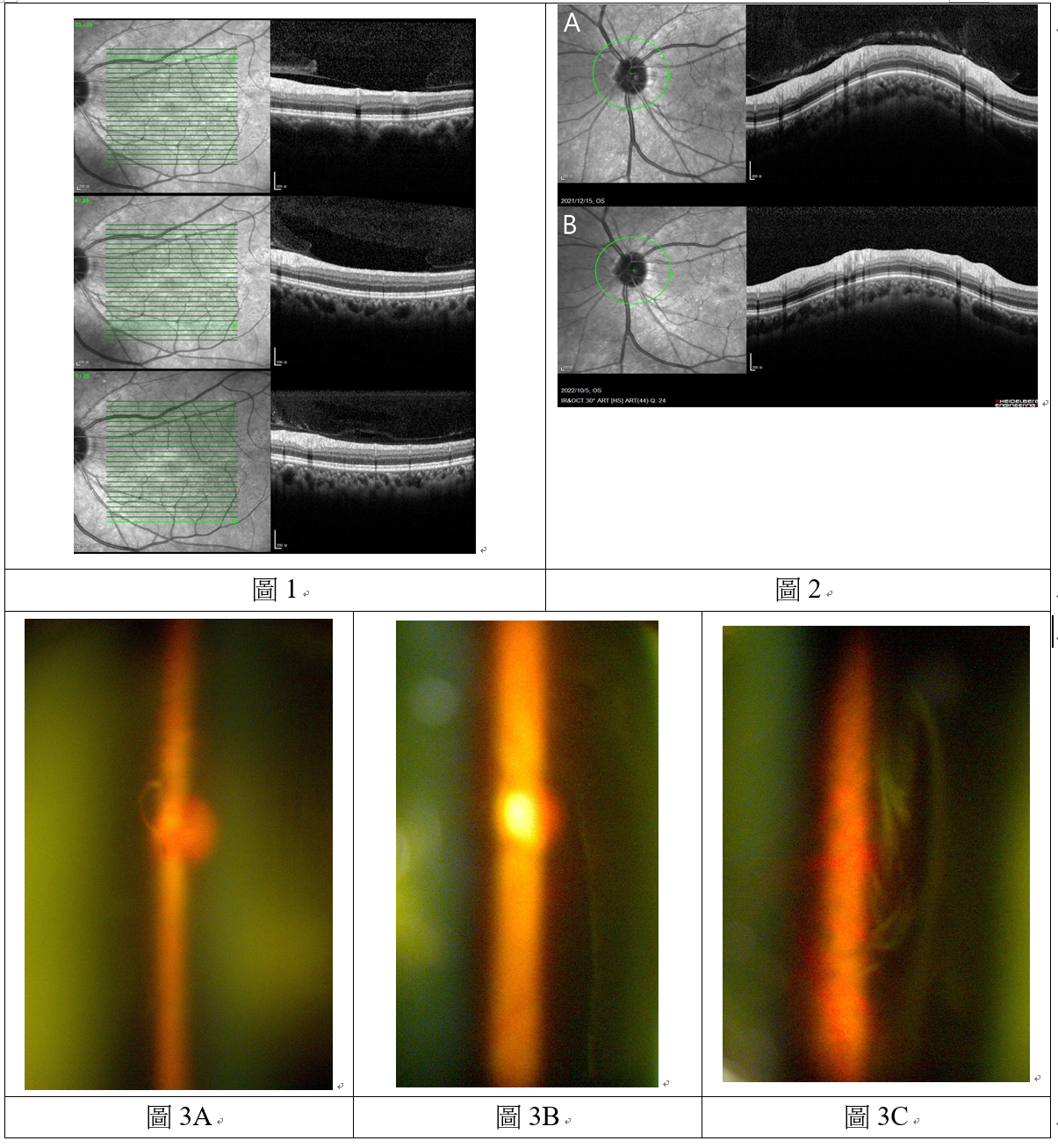

正常眼睛在40歲以後,玻璃體開始液化(Vitreous syneresis),水份被釋出,膠原纖維支架部分塌陷,玻璃體中央開始出現小型的液化腔。隨後液化的範圍逐年持續擴大,玻璃體的混濁更為明顯,開始感覺眼睛前會出現透明的小點或是絲狀的漂浮物,這就是初期的飛蚊症。(圖1)

一般人年紀50歲以後,隨著玻璃體退化逐年緩慢的進行,膠原纖維退化成的纖維束變粗,玻璃體液化持續增加,會發展出玻璃體後表面(posterior hyaloid surface)和視網膜內界膜(internal limiting membrane, ILM) 之間的分離,稱為”後玻璃體分離”(PVD)。(圖2)由於玻璃體在視神經盤部分有較粗的纖維結構,因此和視網膜分開時會產生環狀、弧形、線條狀、或是不規則形狀的玻璃體混濁物,這些都是生理性退化的飛蚊症。(圖3)

因此,飛蚊症主要是玻璃體的老化所造成。根據統計,60-69歲的人們有27%確認已經發生PVD,70歲以上的人們有63%已經發生PVD。 而高度近視者由於眼軸逐漸增長,會提早10年以上發生玻璃體液化以及後玻璃體分離。這也是許多年輕族群,因為近視而提前出現飛蚊症的原因。

(三) 飛蚊症的併發症

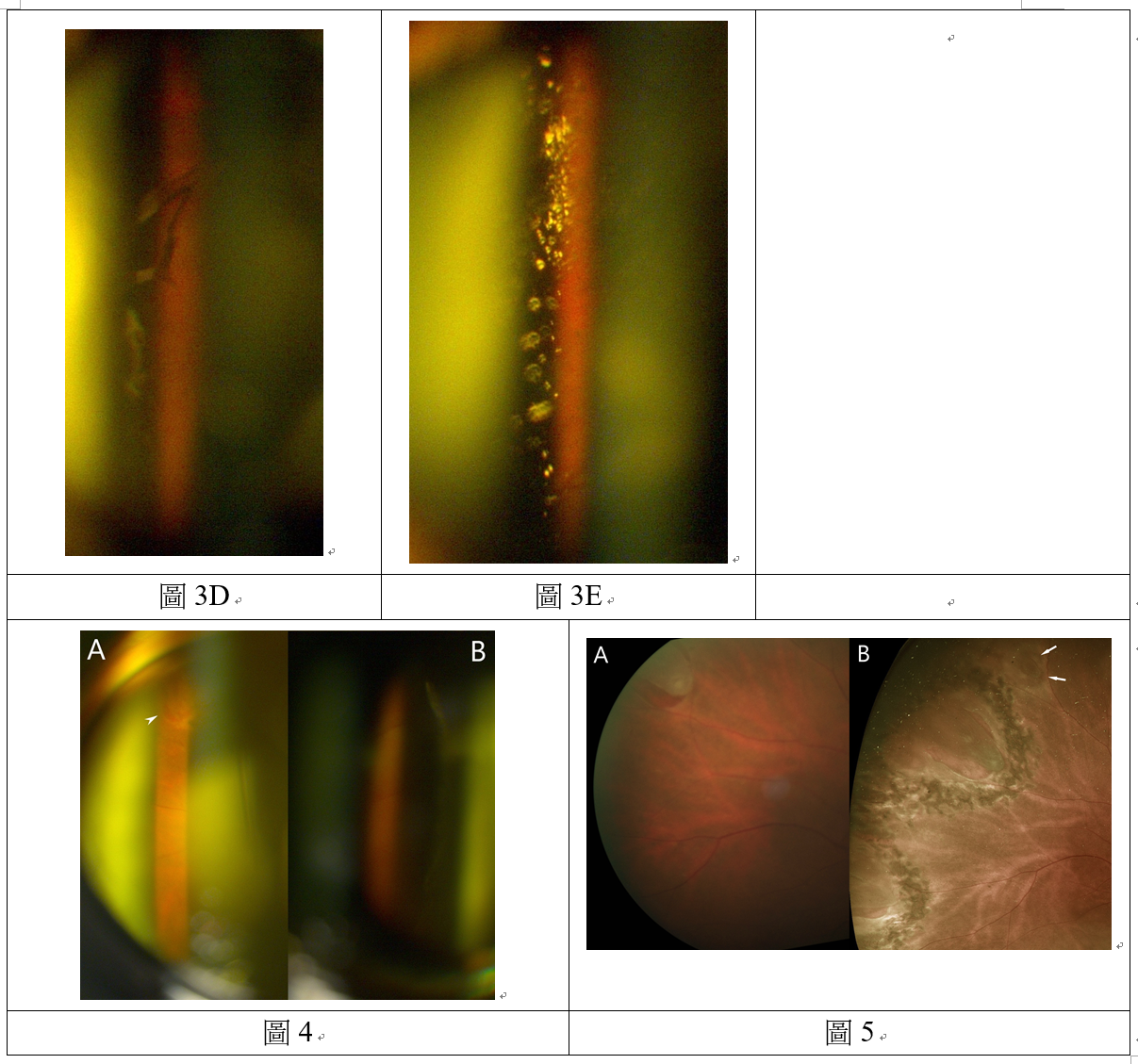

由於玻璃體後表面和大部份視網膜之間僅是鬆弛地接觸而已,一般說來,緩慢進展的後玻璃體分離的飛蚊症,大多數是良性而且無害的。不過,因為玻璃體和少部份視網膜的貼黏程度較高,例如基底部的周邊視網膜、視神經盤、黃斑部的中心、以及視網膜血管。在後玻璃體分離時可能拉扯而刺激視網膜,會出現閃光的症狀,尤其眼睛轉動時更明顯。少數急速進展的後玻璃體分離更可能拉扯視網膜血管而造成出血,形成許多小黑點、甚至雲霧狀的飛蚊,這就是病態的飛蚊症。此時,視網膜可能會被拉扯而破裂。(圖4) 而液化的玻璃體水若是進入視網膜破洞內,則會形成視網膜的剝離,有失明的危險。

急性且有症狀的飛蚊症患者,有較高的比例會合併視網膜破洞。而揉眼睛或是眼睛反覆的轉動、振盪,眼球受外力傷害或是發生病變時,包括:撞擊、穿刺傷、手術、眼睛內發炎或出血等,也都會刺激後玻璃體分離的提早發生,較易拉扯視網膜而產生病變。另外,糖尿病或是其他內科疾病的患者,也可能併發玻璃體出血,形成類似飛蚊的症狀。因此若有閃光出現,合併許多小黑點或雲霧狀的飛蚊,甚至於有視力模糊變形症狀時,應立刻請眼科醫師檢查。

值得注意的是,由飛蚊症的出現到視網膜被拉扯而形成裂孔,有一段醞釀的間隔,或短或長,因人而異,需要多次的追蹤檢查。臨床經驗上,PVD合併的飛蚊症首次出現後,大約三個月之內都是高危險期! 之後發現視網膜破洞的機率較低,但不是沒有,仍然要保持警覺。 這些期間應該要保持眼睛的穩定,減少晃動,尤其是避免快速反覆的轉頭和點頭。因為,即使早期發現而及時使用雷射治療視網膜破洞,仍然可能在後來的追蹤期間發現,因為這些動作而造成破洞的變大,甚至於新裂孔的產生。(圖5)

(圖1)OCT 掃描顯示,黃斑部前方的玻璃體,在不同部位的液化現象。

(圖2)OCT 掃描顯示,視神經前方的玻璃體在液化後,會發展出玻璃體後表面(posterior hyaloid surface)和視網膜內界膜 (internal limiting membrane, ILM) 之間的分離,稱為後玻璃體分離(PVD)。 A. PVD 發生前。 B.PVD發生後。

(圖3)細隙燈90D間接視網膜掃描顯示:A.環狀的玻璃體混濁,B. 線條狀的玻璃體混濁、C.不規則形狀的玻璃體混濁。 D.大型環狀的玻璃體混濁。E. 膽固醇結晶造成的玻璃體混濁。

(圖4)細隙燈90D間接視網膜掃描顯示: A. 視網膜被拉扯而形成裂孔(箭頭),B. 後玻璃體分離(PVD) 以及玻璃體混濁。

(圖5)眼底攝影顯示視網膜裂孔的變化。A. 起初只有發現一個裂孔。B. 雷射治療後,追蹤期間仍然陸續有新裂孔出現。(箭頭)

眼科部主治醫師 黃峻峰